Commençons par le début, c’est-à-dire le «quoi» : la construction du Réacteur Thermonucléaire Expérimental International (ITER). Autrement dit, après le projet Manhattan, le programme Apollo, la Station Spatiale Internationale et le développement du système GPS, voici le cinquième projet expérimental le plus coûteux de l’histoire — avec un budget estimé entre 18 et 22 milliards d’euros. Mais nous pouvons le dire encore mieux : ce projet, qualifié par la presse spécialisée de «projet de construction le plus complexe au monde», est le plus grand réacteur de fusion expérimentale jamais construit.

Pour mieux comprendre, expliquons brièvement ce qu’est la fusion : il s’agit d’une réaction nucléaire dans laquelle la collision entre deux atomes de deutérium et de tritium — des isotopes de l’hydrogène qui ont prouvé être le «carburant» idéal au fil des décennies de recherche — libère une quantité colossale d’énergie, ainsi que des atomes d’hélium et des neutrons. Pour se faire une idée de la réaction de fusion, il suffit de savoir qu’il s’agit du même processus qui produit l’énergie émise par le Soleil.

Le principal avantage de cette source d’énergie est qu’elle ne produit pas de déchets radioactifs directs et qu’elle utilise un combustible pratiquement inépuisable. L’humanité cherche à contrôler cette source d’énergie depuis 1934, lorsque les physiciens Mark Oliphant, Paul Harteck et Ernest Rutherford réussirent la première réaction de fusion dans les laboratoires Cavendish de l’Université de Cambridge.

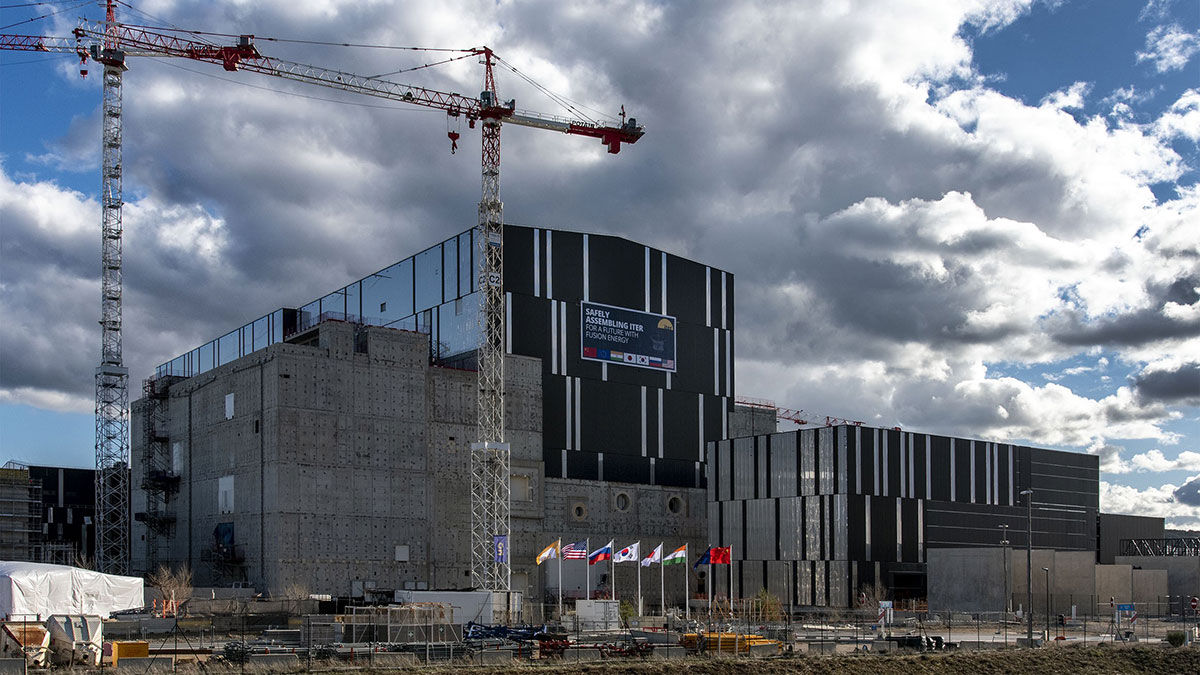

Avant d’aller plus loin, il faut parler du «où» : l’ITER, encore en construction, se trouve à Cadarache, dans le sud de la France. Cette localisation résulte d’une collaboration internationale entre l’Europe, les États-Unis, la Russie, la Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud.

Cette collaboration scientifique a commencé en 1985 — voici le «quand» —, à l’initiative de Mikhaïl Gorbatchev, alors le président de l’Union Soviétique. Après avoir obtenu le soutien du président français François Mitterrand, Gorbatchev proposa à Ronald Reagan, président des États-Unis à l’époque, de créer un projet international pour développer l’énergie de fusion à des fins pacifiques.

Au départ, l’Union Soviétique, les États-Unis, la Communauté européenne de l’énergie atomique (ou Euratom, organisme public européen chargé de coordonner les programmes de recherche sur l’énergie nucléaire) et le Japon ont signé l’accord. La Chine, la Corée du Sud et l’Inde ont rejoint le projet en 2007. L’Europe finance 50 % de l’ITER — dont 10 % proviennent de la France —, tandis que les autres partenaires en financent 10 % chacun. En échange, l’Europe a obtenu le droit d’accueillir le projet à Cadarache. La construction devrait être achevée d’ici fin 2025, et les premières opérations avec du deutérium et du tritium devraient commencer en 2035 — ceci explique le «quand».

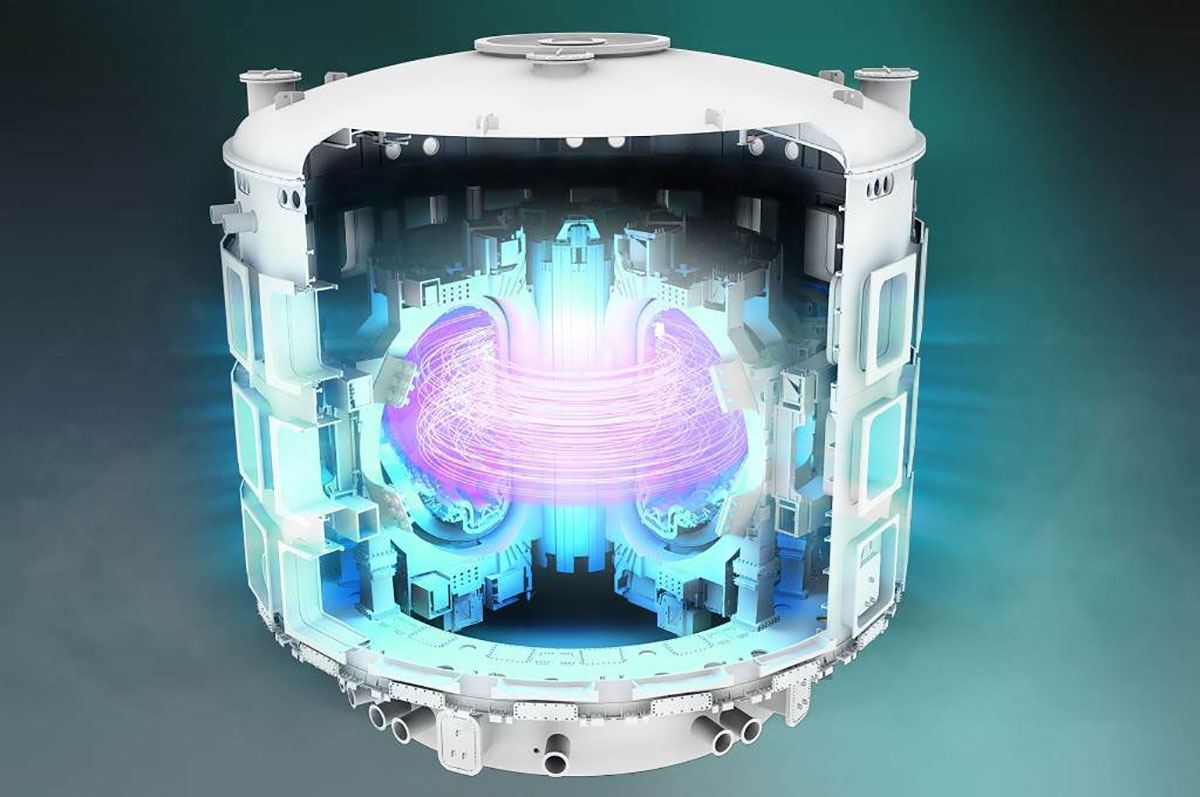

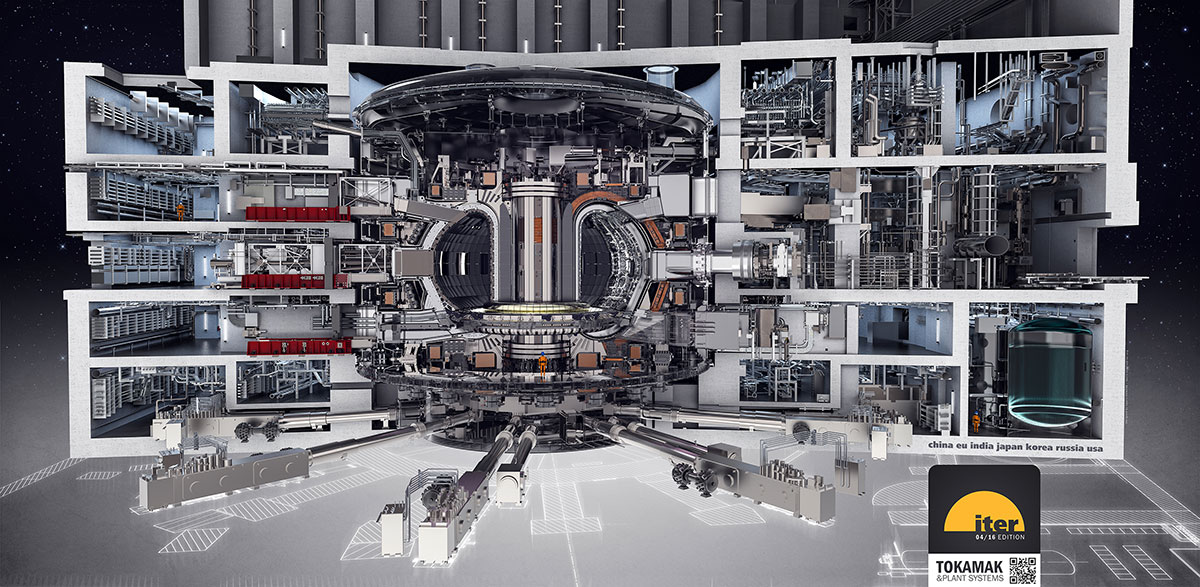

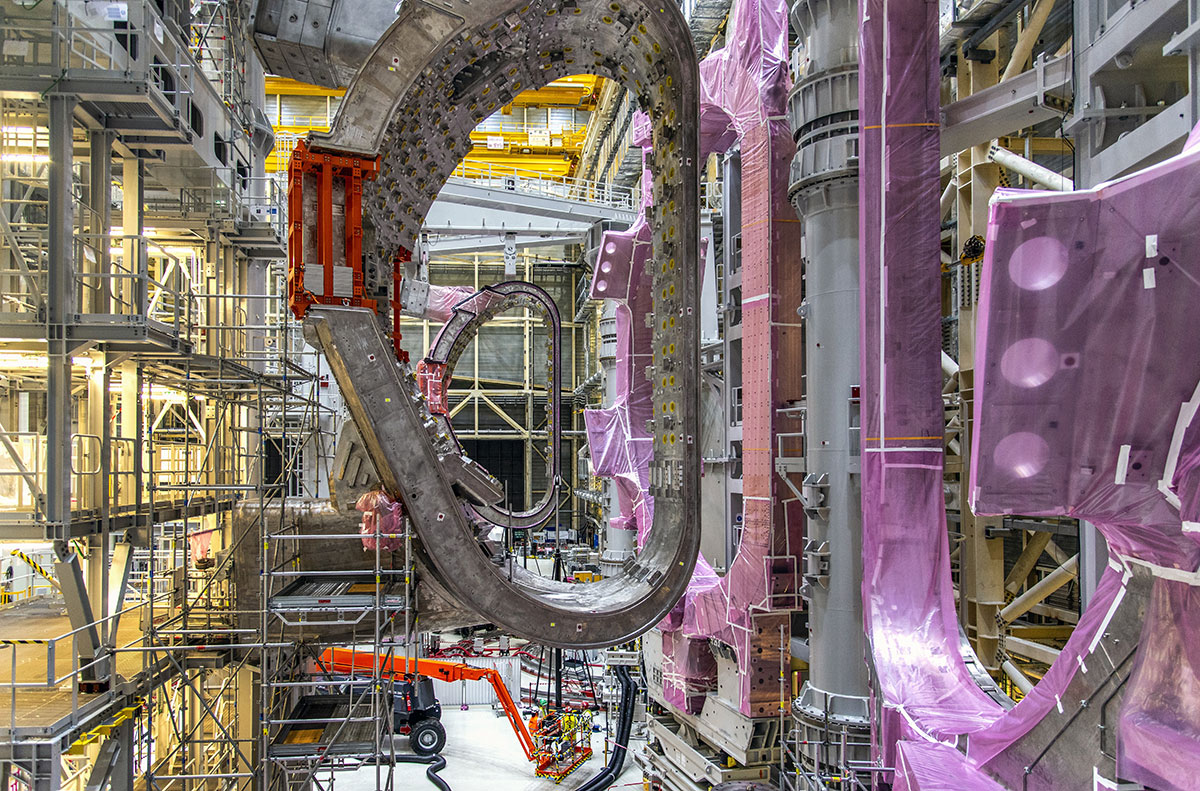

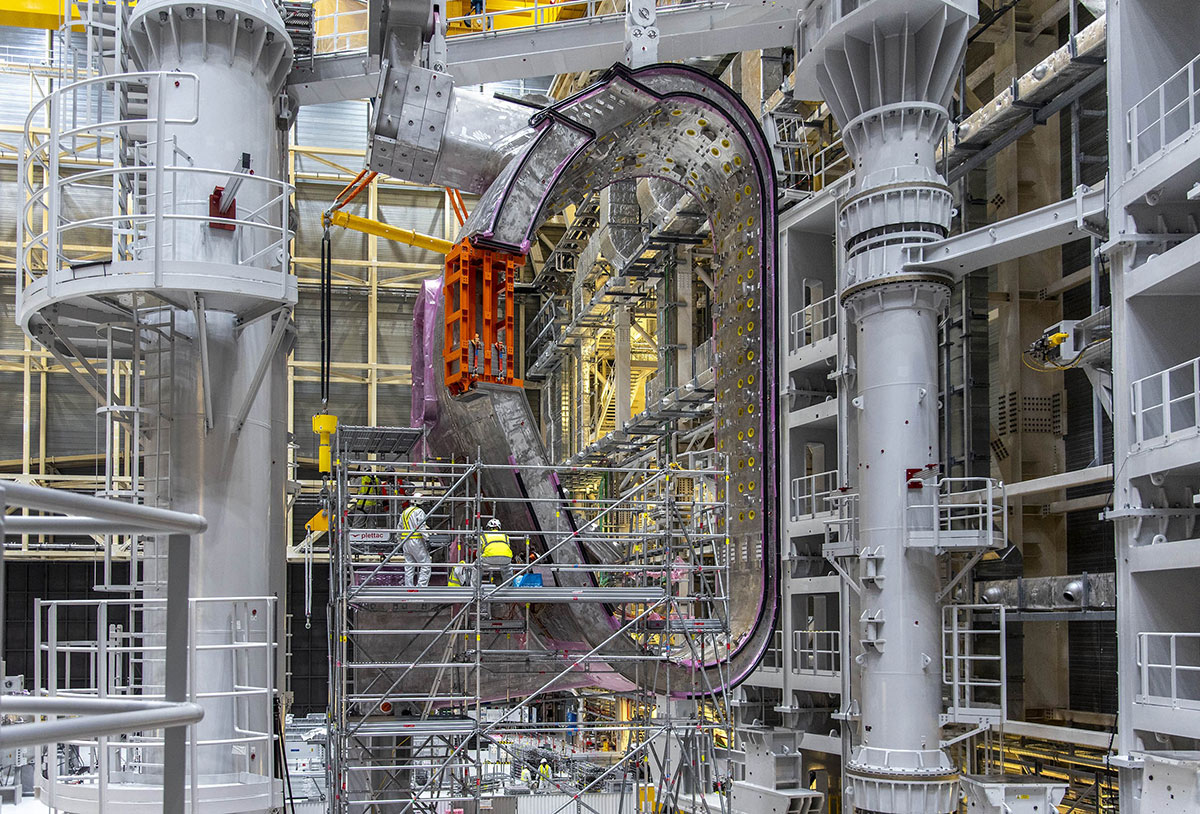

Revenons au «quoi» : 150 000 m³ de béton, 7 500 tonnes d’acier, un million de composants et dix millions de pièces individuelles, une estimation de 15 000 travailleurs provenant de 5 000 entreprises réparties dans 90 pays — dont 3 000 personnes dédiées à l’ingénierie civile —, le tout sur 39 bâtiments et une surface de 42 hectares, ce qui en fait «l’une des plus grandes surfaces artificielles nivelées dans le monde». Tout cela pour construire un projet centré sur le *tokamak*, acronyme russe pour Chambre Toroïdale à Bobines Magnétiques. Comme l’explique le professeur Ian Trevelyan Chapman, directeur général de l’Autorité britannique de l’énergie atomique, dans une interview à *Power Technology*, il s’agit «d’une chambre magnétique en forme d’anneau, (…) la meilleure conception de réacteur de fusion que nous connaissons».

Respirons un instant et poursuivons avec le «quoi» : la construction d’une chambre à vide… ou plutôt *la* plus grande chambre à vide en acier inoxydable au monde, pesant 4 000 tonnes, pour contenir le tokamak ; la construction d’un système d’électro-aimants, les plus puissants jamais construits — dont le champ magnétique contiendra le plasma de deutérium et de tritium, extrêmement chaud —, ainsi qu’un système de «cryostat» permettant la circulation d’hélium liquide à -269°C, nécessaire pour garantir la supraconductivité des aimants.

Le but ultime de tout cela est de reproduire les conditions nécessaires pour que la réaction de fission se produise et qu’elle puisse être maîtrisée à notre avantage. Il s’agit de chauffer le combustible de deutérium et de tritium à une température de 150 millions de °C, afin que les atomes de ces substances acquièrent une vitesse suffisante pour se fusionner lors de collisions. L’énergie produite serait 10 fois supérieure à celle consommée par le processus, soit 500 MW pour une consommation de 50 MW.

Reste à répondre au «pourquoi» : la fusion nucléaire, si nous parvenons à la maîtriser, et à la mettre à notre service comme prétendent le faire l’ITER et bien d’autres expériences, offrirait une énergie pratiquement illimitée, sans émissions de CO2 et sans déchets radioactifs. Comme le résume *Fusion for Energy* — l’organisation de l’Union européenne qui gère sa contribution à l’ITER —, il s’agit de «mesurer ses performances et en tirer les leçons nécessaires pour une future centrale de fusion commerciale».

Sources: ITER, Fusion for Energy, The B1M, Power Technology, Wikipedia.

Images: ITER.