Nous vous expliquions déjà ce qu’est la neuromimétique en urbanisme dans la partie I de notre article —dont vous trouverez le lien plus bas—, à propos de l’étude de Robin Mazumder, What cities can learn from the brain (Ce que les villes peuvent apprendre du cerveau), publiée dans Nature Human Behaviour. Pour rappel, cette approche propose de transposer au design et à la gestion des villes les principes de fonctionnement des réseaux neuronaux de notre cerveau —tels que l’adaptabilité, l’apprentissage automatique ou encore l’auto-organisation. Voici, dans cette partie II, l’occasion d’aborder quelques exemples concrets, ainsi que les questions éthiques, techniques et sociales que pose cette approche, au-delà des solutions prometteuses aux défis urbains complexes.

La neuromimétique appliquée aux environnements urbains

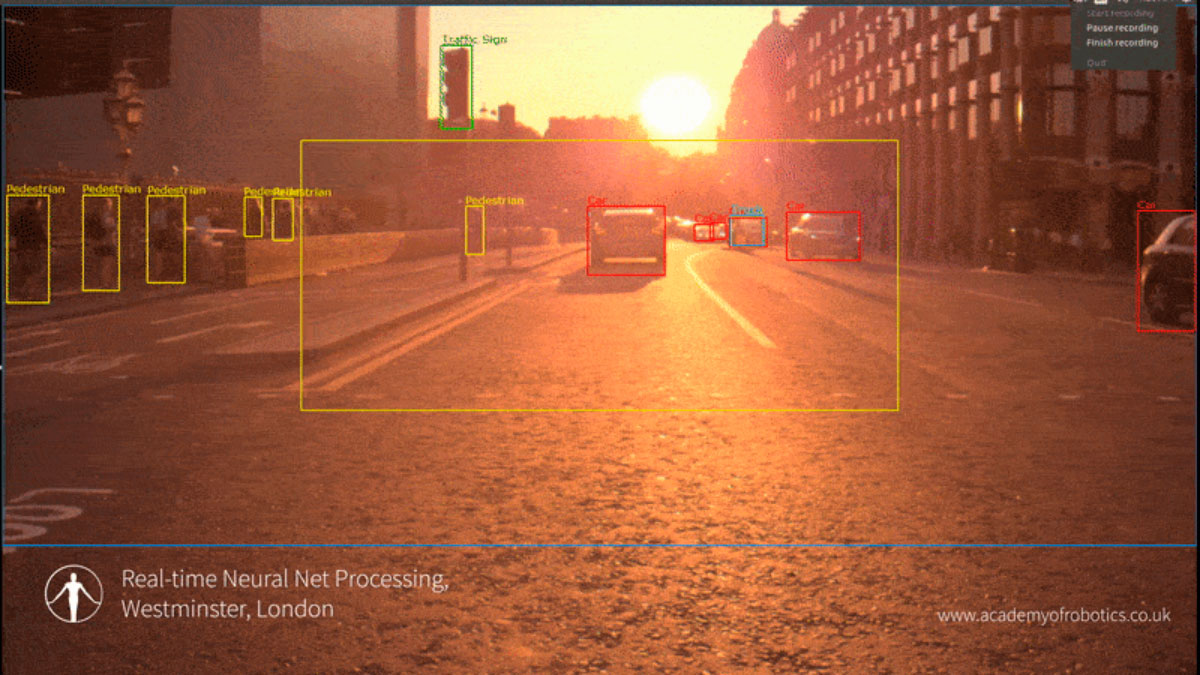

L’un des domaines où la neuromimétique s’impose progressivement est celui de la mobilité urbaine. À Pittsburgh, en Pennsylvanie (États-Unis), cette approche a été appliquée à travers le système SURTRAC (acronyme de Scalable Urban Traffic Control), mis en œuvre par l’Institut de robotique de l’Université Carnegie Mellon. Il s’agit d’un système adaptatif de contrôle du trafic, qui combine une gestion horaire des feux tricolores avec des mécanismes décentralisés de coordination.

Grâce à SURTRAC, le fonctionnement des feux de signalisation est optimisé en temps réel pour éviter les embouteillages, réduire les temps d’attente, raccourcir les trajets et diminuer la pollution. Depuis sa mise en place en 2012 à 9 carrefours du quartier d’East Liberty —et son extension en 2013 au secteur de Bakery Square—, SURTRAC a permis de réduire les temps de trajet de plus de 25 % en moyenne, et les temps d’attente de près de 40 %.

Autre champ d’application : la planification urbaine prédictive. Un exemple emblématique est Virtual Singapore, un jumeau numérique 3D de la ville-État —le premier du genre à l’échelle nationale—, qui utilise des données topographiques et des flux en temps réel pour simuler des scénarios d’évolution urbaine. Véritable laboratoire virtuel pour l’urbanisme, l’architecture, le développement d’infrastructures, la gestion des transports, des catastrophes, ou encore la surveillance environnementale, ce système « apprend » à partir de données historiques pour prévoir des tendances —à l’image du cerveau humain, qui se sert de ses expériences passées pour anticiper l’avenir.

La neuromimétique en débat… dans l’urbanisme

Malgré son potentiel, l’urbanisme neuromimétique soulève plusieurs interrogations. Parmi les voix critiques figure Kate Crawford, autrice de Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence (Yale University Press, 2021). Elle avertit que la comparaison entre algorithmes et processus cérébraux est une métaphore séduisante, mais scientifiquement trompeuse : les réseaux neuronaux artificiels sont encore loin d’égaler la complexité, la plasticité et la capacité contextuelle du cerveau humain. Bien que Crawford ne traite pas spécifiquement de l’urbanisme, il est permis de penser que cette limitation affecte la capacité de la neuromimétique à résoudre des problèmes urbains complexes, dans lesquels interagissent des facteurs sociaux, culturels et politiques.

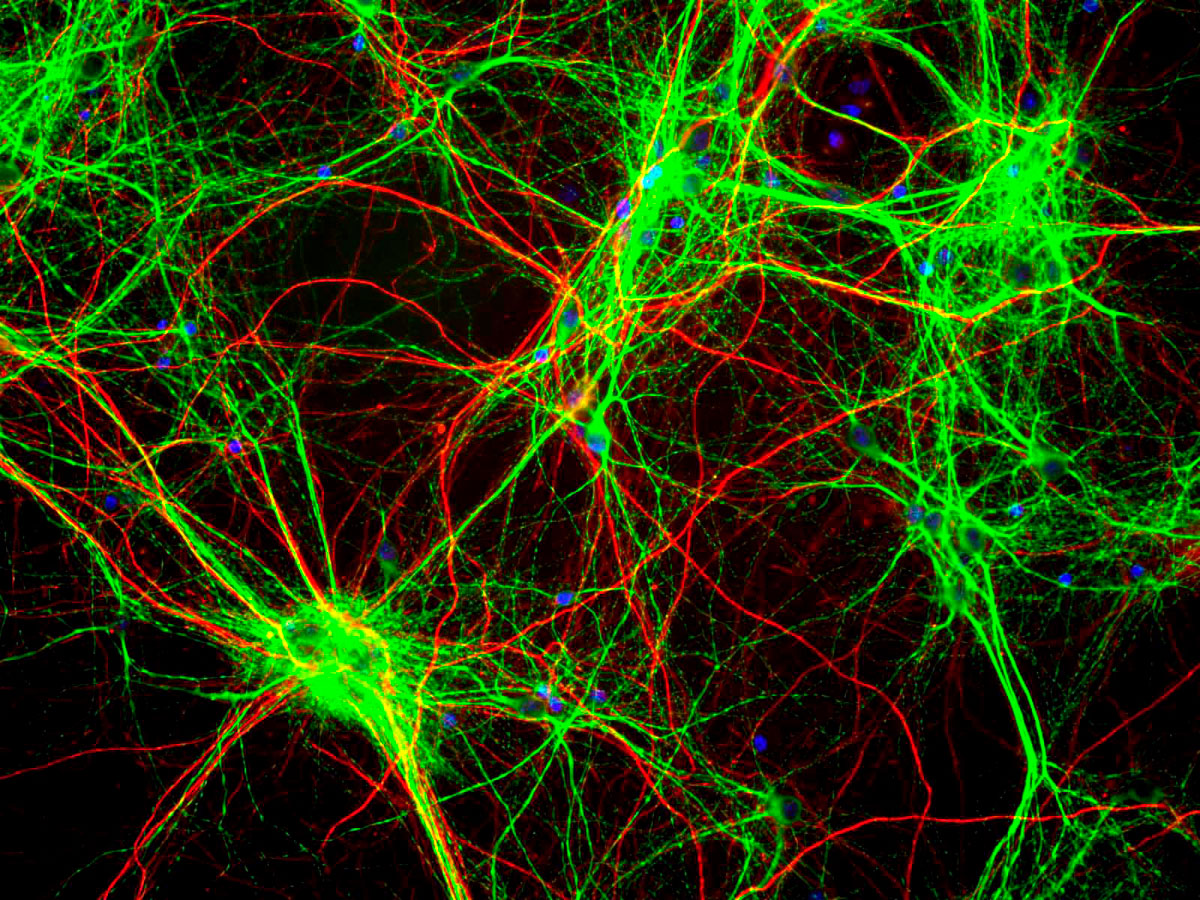

GerryShaw - GNU Free Documentation License

Autre critique fréquente : la collecte massive de données personnelles requise par ces systèmes. En effet, les feux intelligents, les plateformes de surveillance ou les outils de gestion urbaine assistés par IA nécessitent des données telles que les mouvements des individus, leurs habitudes de consommation ou même des caractéristiques biométriques. Cela pose des questions éthiques majeures autour de la vie privée et du contrôle citoyen. De plus, si les données d’entraînement reflètent des inégalités spatiales ou sociales, les algorithmes risquent de les perpétuer, voire de les amplifier.

Une neuromimétique mal appliquée : le cas de Detroit

L’exemple de Detroit, dans le Michigan (États-Unis), illustre les dérives possibles. Le rapport Algorithm Bias Explained (février 2021), publié par le Greenlining Institute —qui milite pour un avenir où les communautés racisées peuvent créer de la richesse et vivre dans des environnements sains—, documente un programme municipal ayant utilisé des algorithmes de planification pour orienter les investissements urbains.

Ce programme, nommé Market Value Analysis (MVA), s’appuyait sur des variables comme le prix moyen des logements, le taux de vacance, les saisies immobilières ou la proportion de propriétaires, pour évaluer la « valeur » des quartiers. Or ces indicateurs sont tout sauf neutres : ils reproduisent en réalité des biais systémiques historiques. À Detroit, la municipalité a utilisé le MVA pour justifier la réduction ou la suppression des services d’eau et d’assainissement, ainsi que le blocage de financements publics dans les quartiers dits à « faible valeur de marché » —en pratique, les quartiers les plus pauvres et à majorité afro-américaine.

Un risque supplémentaire : dépendance technologique et vulnérabilité

Enfin, la question de la résilience et de la scalabilité de ces technologies reste posée. Une ville dont le fonctionnement dépend trop fortement des algorithmes pourrait être exposée à des pannes majeures en cas de cyberattaque, erreur de programmation, ou de changements soudains dans les habitudes urbaines —comme cela s’est produit durant la pandémie de COVID-19.

L’avenir de la neuromimétique dans les villes

Comme vous pouvez le constater, la neuromimétique en urbanisme ouvre une voie fascinante, où biologie et technologie se rencontrent pour réinventer la ville. Toutefois, sa mise en œuvre requiert une approche prudente : il ne suffit pas de copier les métaphores neuronales, il faut un cadre interdisciplinaire associant neurosciences, science des données, sociologie et politique urbaine. Ce n’est qu’à cette condition que l’on pourra éviter les écueils d’un déterminisme technologique, qui, à force de vouloir imiter le cerveau, finirait par oublier les besoins réels des habitants.

Le défi, en somme, ne consiste pas uniquement à bâtir des villes plus intelligentes, mais surtout à créer des villes plus justes et plus humaines.

Si vous n’avez pas encore lu la partie I et souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à la découvrir ici :

Urbanisme : « neuromimétique », ou le cerveau comme modèle pour la conception urbaine (partie I).

Sources: SURTRAC (Wikipedia), Virtual Singapore (Wikipedia), Nature Human Behaviour, Greenlining Institute, Alghorithm Bias Explained (Greenlining Institute), MVA in Detroit.