Les jeux vidéo de conception et de construction de villes ont transformé des concepts complexes de planification urbaine en expériences ludiques et accessibles. Ce qui n’était au départ qu’un simple divertissement est devenu un espace d’expérimentation où les joueurs découvrent, presque sans s’en rendre compte, les fondements de l’urbanisme et du développement urbain.

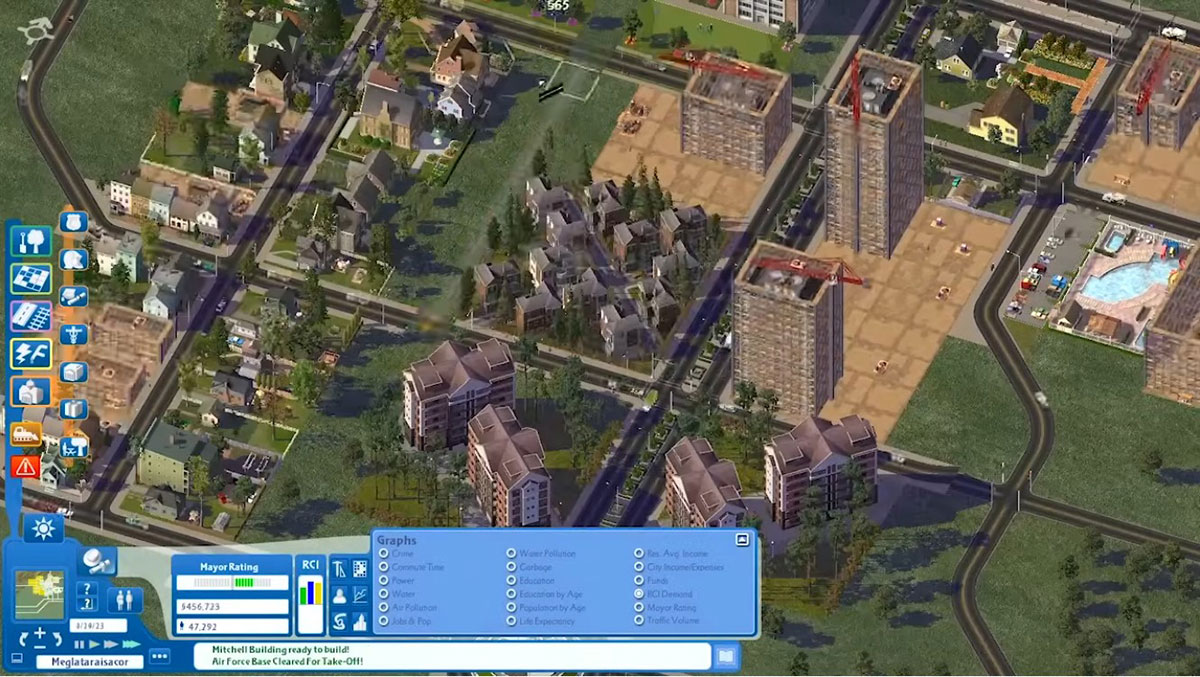

SimCity (1989) : les fondations numériques de l’urbanisme

Le jeu révolutionnaire de Will Wright a créé un genre et établi un langage visuel pour comprendre les villes. Il a introduit la zonification comme un puzzle, bien que de manière simplifiée, avec des zones résidentielles, commerciales et industrielles. Les joueurs apprenaient, par essais et erreurs, qu’implanter des usines près des habitations, par exemple, générait de la pollution et des problèmes de santé.

Le jeu soulignait également l’importance des infrastructures comme système nerveux de la ville : autrement dit, les réseaux électriques, les conduites d’eau et les routes sont interdépendants. Les urgences, telles que les incendies ou les inondations, servaient de tests de résistance pour évaluer la résilience de chaque conception.

Cependant, cette première génération de simulateurs présentait une vision limitée, où le joueur agissait comme un planificateur omnipotent, sans prendre en compte la participation citoyenne.

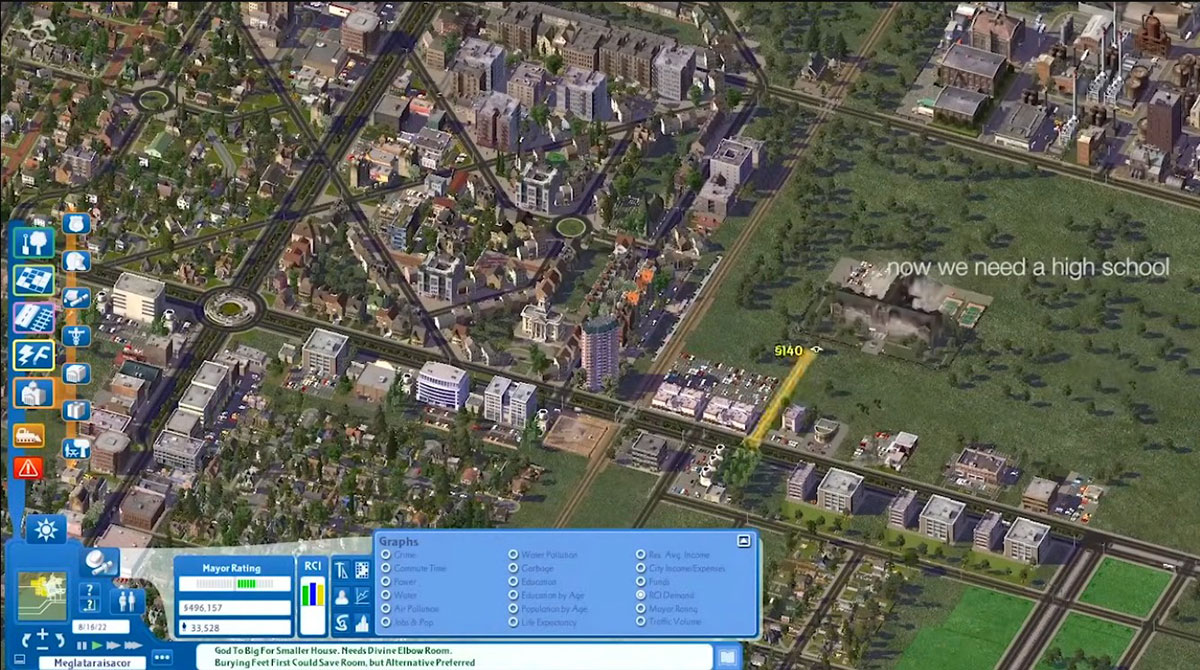

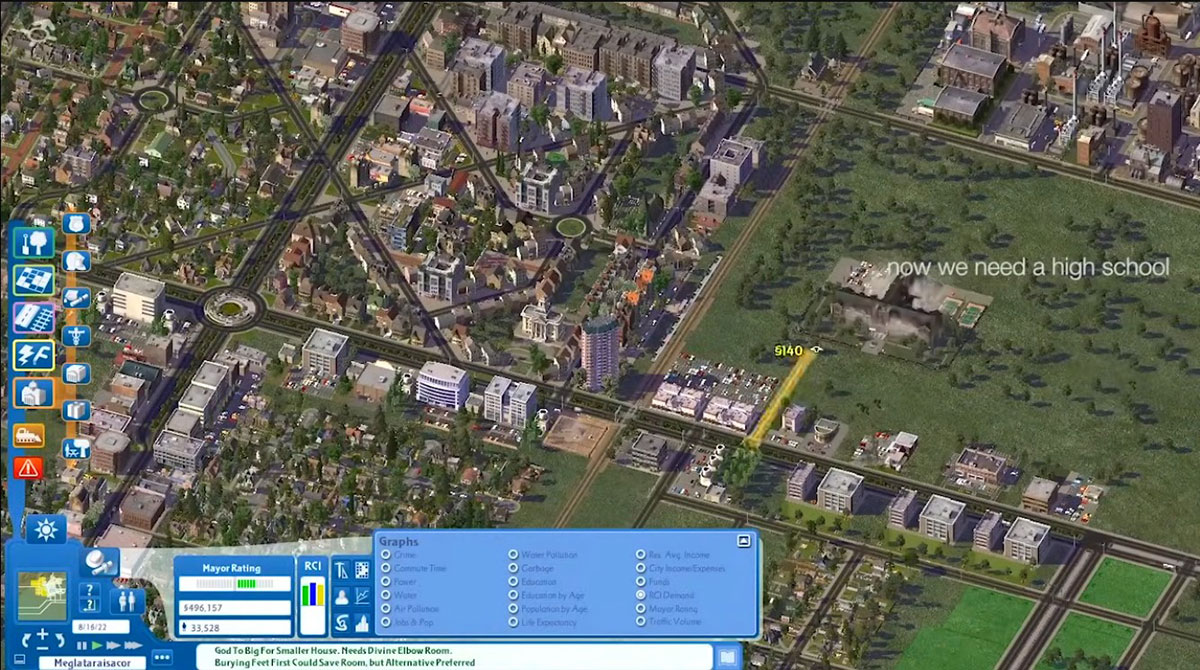

Cities: Skylines (2015) : la simulation atteint sa maturité

Avec Skylines, Paradox Interactive a accru le réalisme du genre. Le jeu a mis en place un système de trafic détaillé qui simulait le comportement de chaque véhicule et piéton, obligeant les joueurs à concevoir des réseaux routiers hiérarchisés et des systèmes de transport public intégrés. Il a également introduit une économie urbaine multifactorielle reflétant les dilemmes réels des gouvernements locaux, où il fallait équilibrer impôts, subventions et investissements à long terme. De plus, il a intégré des éléments de durabilité, tels que la pollution sonore ou la gestion des déchets, des couches de complexité absentes des titres classiques.

La valeur éducative des simulateurs urbains

Ces jeux enseignent avec une méthode impossible dans la vie réelle : l’erreur sans conséquences. Les joueurs peuvent expérimenter librement : construire des villes sans espaces verts et observer leur impact sur la santé ; concevoir des réseaux de transport inefficaces qui paralysent l’économie ; ou tester différentes conceptions d’intersections jusqu’à trouver la solution optimale. Ce mode d’apprentissage développe une communauté de passionnés qui comprennent intuitivement des notions clés de l’urbanisme, telles que la relation entre densité et transport public, l’effet des zones mixtes sur la vitalité urbaine ou les compromis entre expansion horizontale et croissance verticale.

Plus que des jeux, de véritables outils de réflexion

Les simulateurs urbains modernes ne remplacent pas les études académiques, mais ils ont démocratisé l’accès à la pensée urbanistique. En transformant des concepts abstraits en expériences interactives, ils amènent des millions de personnes à réfléchir de manière critique sur la manière dont les villes sont construites, conçues et entretenues. De cette façon, les simulateurs urbains sont devenus des alliés inattendus de l’éducation civique.

Par David González Molina, gestionnaire BIM au Département d’Architecture d’Amusement Logic