Dans les villes modernes, coexistent différents modèles de développement urbain, chacun avec ses avantages et ses inconvénients. Le modèle de logement unifamilial avec jardin, les ensembles résidentiels de grande hauteur et d’autres combinaisons en sont quelques exemples. Voyons quels sont leurs avantages et inconvénients :

Le plan urbain basé sur la reproduction de logements unifamiliaux avec jardin se caractérise par sa localisation en périphérie ou dans des communes voisines. En conséquence, il est souvent associé à de longs trajets et donc à des embouteillages, mais aussi à des infrastructures et services insuffisants et à des coûts énergétiques élevés. De plus, sa viabilité est de plus en plus compromise par la hausse du prix du terrain et par l’augmentation des distances entre le développement urbain et les lieux de travail, de loisirs, de consommation, etc.

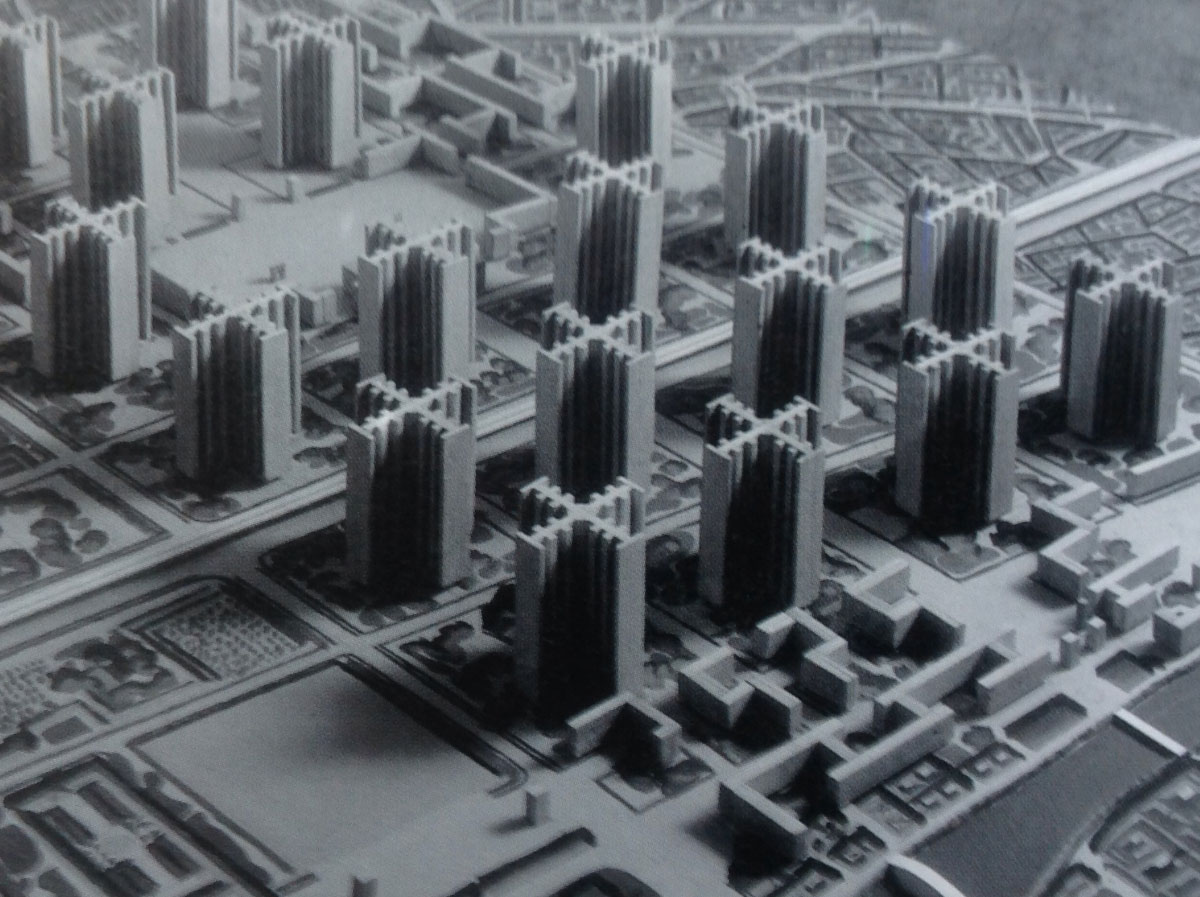

Face à ce paradigme, d’autres développements résidentiels en hauteur se sont multipliés, inspirés du modèle de la « ville-dortoir » de la seconde moitié du XXᵉ siècle. Conçus initialement pour résoudre le manque de logements, ces complexes urbains ont souvent engendré de vastes zones de stationnement, de la surpopulation et des problèmes de coexistence sociale.

Dans sa variante la plus exclusive, le modèle résidentiel en hauteur prend la forme de condominiums fermés, délimités par de longues clôtures. Ce modèle sépare les usages résidentiels et commerciaux et encourage la dépendance à l’automobile — tout comme le modèle de logement unifamilial avec jardin. Malgré ces inconvénients, il jouit d’une grande popularité en raison de son image de modernité et des commodités associées à la vie urbaine, tout en offrant un rendement économique élevé aux investisseurs, promoteurs et constructeurs, en concentrant un grand nombre de logements dans une seule promotion immobilière.

Cependant, lorsque ce modèle de forte densité de complexes résidentiels en hauteur se développe au sein d’un tissu urbain traditionnel de densité moyenne, sans planification adéquate, le résultat conduit souvent à une dégradation de l’environnement. Cela nous amène à nous interroger : où est passée la densité moyenne ? Qu’est-il advenu d’elle ?

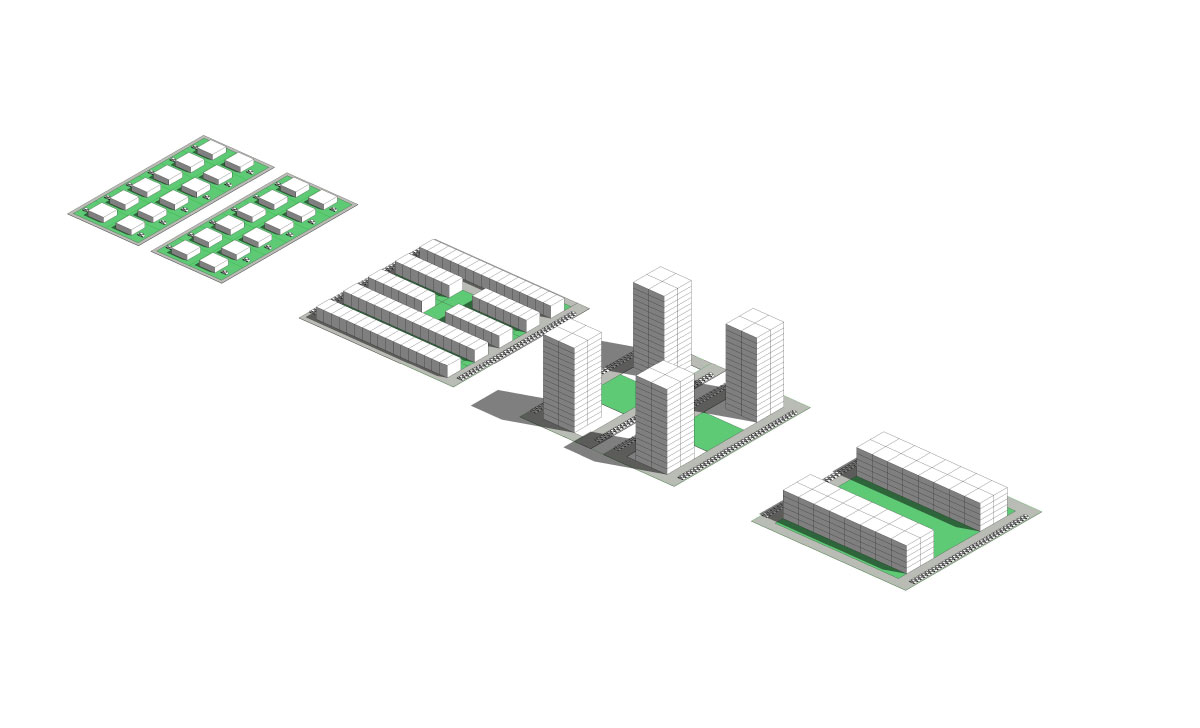

Dans les secteurs urbains européens développés avant l’ère de l’automobile — qui débute à la transition du XIXᵉ au XXᵉ siècle — et avant la généralisation des ascenseurs — survenue presque simultanément —, prédominent les bâtiments de trois ou quatre étages, ainsi que les maisons mitoyennes ou en duplex.

Bien que le modèle de densité moyenne ait été quelque peu marginalisé au cours de la seconde moitié du XXᵉ siècle pour son caractère prétendument obsolète, il a aujourd’hui connu une revalorisation. Actualisé et amélioré, le modèle de densité moyenne est désormais perçu comme idéal pour construire des villes durables, socialement cohésives et à échelle humaine.

En effet, l’urbanisme de densité moyenne produit un tissu urbain homogène qui favorise l’apparition de commerces, de cafés et de vie de quartier, ainsi que de petits parcs et places publiques. De plus, il encourage la participation de petits investisseurs — propriétaires et entreprises locales de construction — à travers la construction sur de petites parcelles qui complètent le tissu urbain au lieu de l’étendre, favorisant ainsi la diversité typologique.

Enfin, il s’agit d’un modèle urbanistique plus économique en matière de transport et de climatisation, qui facilite en même temps l’intégration des énergies renouvelables et offre ainsi un cadre idéal pour le développement urbain durable.

Par Miquel Solís, architecte principal au Département d’Architecture d’Amusement Logic.