Dans la première partie de ce voyage dans le passé, nous nous sommes arrêtés sur l’origine et la signification des cariatides, ces dames sculpturales qui soutiennent encore aujourd’hui — littéralement et symboliquement — l’Érechthéion de l’Acropole d’Athènes, en Grèce, et auparavant d’autres édifices de l’Antiquité. Dans cette deuxième partie, cependant, nous allons suivre leurs pas de pierre à travers les siècles. Car les cariatides, loin de rester figées à l’Érechthéion, ont entrepris une aventure architecturale dans l’imaginaire de nombreux architectes et créateurs, qui les ont emmenées en promenade, du Renaissance jusqu’à nos jours, avec des styles changeants mais une essence toujours intacte.

Rome, ou la réinvention du grec

Rome, experte dans l’art de s’approprier et de réinventer le monde grec, ne pouvait pas manquer l’occasion de reproduire les cariatides, surtout comme éléments décoratifs et non structurels. Cependant, les architectes romains préféraient souvent les atlantes ou télamons, version masculine des cariatides. Un exemple fascinant est celui du Forum d’Auguste (2 av. J.-C.), où furent utilisées des copies des cariatides de l’Érechthéion, mais avec une touche romaine typique : elles ne servaient plus de simples supports, mais faisaient partie d’un programme iconographique destiné à glorifier le pouvoir impérial. En évoquant l’Acropole d’Athènes, Auguste se présentait comme l’héritier de la grandeur classique, tout en y ajoutant une romanitas plus pragmatique et moins idéalisée.

On retrouve également des cariatides à la Villa Hadrienne (IIe siècle apr. J.-C.), complexe palatial commandé par l’empereur philhellène Hadrien. Les sculpteurs y recréèrent des cariatides, davantage comme sculptures que comme colonnes, dans un jardin orné de bassins et de portiques où l’on imagine aisément les promenades impériales. Ainsi, Rome ne se contenta pas d’imiter les cariatides, elle en fit un symbole de son ambition culturelle : vénérer le passé grec, tout en y apposant sa propre empreinte impériale.

La Renaissance, ou le retour de la muse classique

Lorsque la Renaissance redécouvrit les traités de Vitruve et les ruines gréco-romaines, les cariatides cessèrent d’être de simples reliques pour devenir une source vivante d’inspiration. La Cassetta Farnese (1548–1561), conservée au Musée du Louvre à Paris, montre comment la Renaissance transforma les cariatides en éléments précieux. Ce reliquaire en argent doré, cristal de roche et lapis-lazuli, transforme les figures architecturales en détails ornementaux délicats. En parallèle, toujours au Louvre, Jean Goujon sculptait les cariatides du chœur des musiciens (1550), avec un mariage parfait entre grâce classique et raffinement français. Les dames de la Renaissance, vues à travers ce prisme classique, ne soutenaient plus l’entablement des temples, mais les galeries de palais, témoins de leur transition d’éléments structurels à symboles décoratifs. Elles n’étaient plus des esclaves pétrifiées, comme le suggérait la légende, mais des muses célébrant l’humanisme, en référence délibérée au monde classique.

Le baroque : du drame en bois et en tapisserie

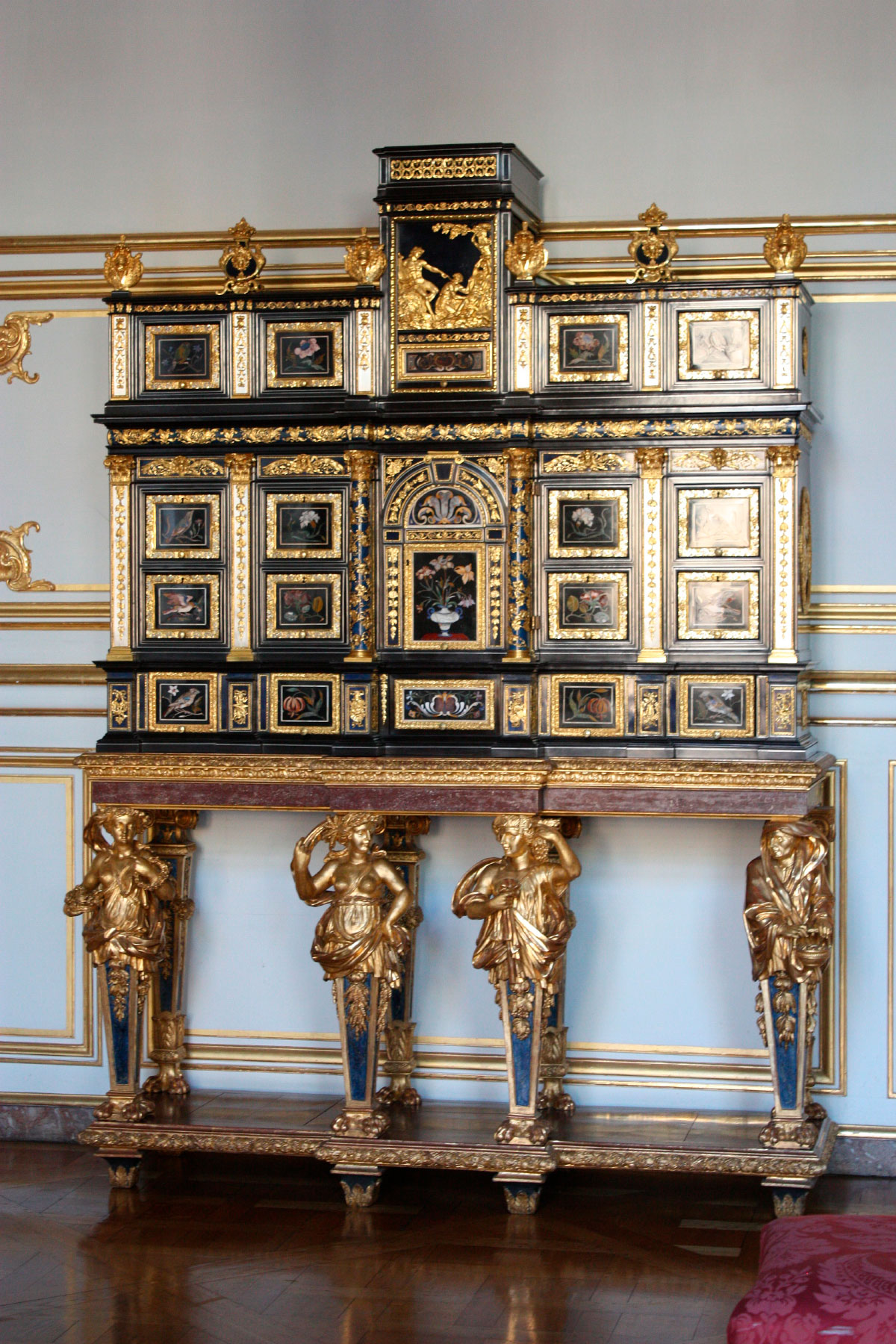

Avec le Baroque, les cariatides deviennent plus théâtrales. Le Pavillon de l’Horloge du Louvre (milieu du XVIIe siècle) présente des cariatides baroques, œuvres de Guérin et De Buyster, qui semblent se contorsionner sous leur charge. Toutefois, la véritable surprise se trouve au Musée des Arts Décoratifs de Strasbourg, dans un cabinet (v.1675) où les cariatides miniaturisées en ébène et bronze doré soutiennent non pas un édifice, mais une marqueterie riche, des pierres précieuses, des motifs héraldiques et allégoriques. Dans la tapisserie Apollon écorchant Marsyas (Minneapolis Institute of Art), elles sont tissées en laine et soie. Le Baroque libère ainsi les cariatides de la pierre pour en faire des motifs narratifs.

Du Baroque au Néoclassicisme

C’est avec le Néoclassicisme que les cariatides retrouvent leur solennité originelle. À Vienne, en Autriche, le Palais Pallavicini, œuvre de Hetzendorf von Hohenberg (1784), est flanqué de quatre imposantes cariatides néoclassiques à l’expression grave.

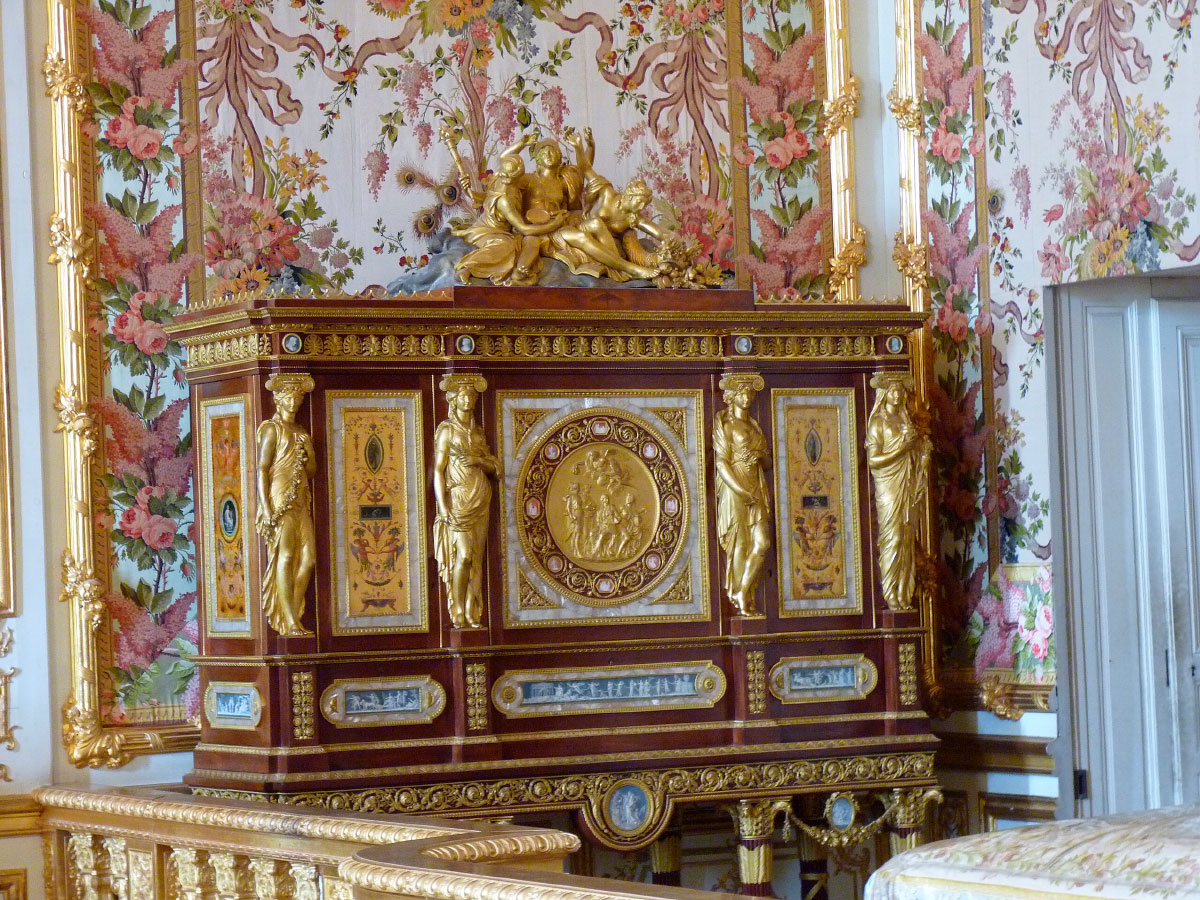

Dans les arts décoratifs, elles se multiplient sous forme de miniatures en bronze doré, comme dans un reliquaire de Marie-Antoinette (1787) à Versailles, ou sur le Vase Médicis (Louvre, v.1787), de la Manufacture de Sèvres.

XIXe siècle : entre sacré et commercial

À Londres, l’église St Pancras (1819–1822) présente des cariatides archéologiquement fidèles à celles de l’Érechthéion, mais d’une froideur de marbre plus sévère et presque inquiétante. À Donaustauf, en Allemagne, le Walhalla (1842), qui imite un temple grec d’ordre dorique, recrée des cariatides polychromes. Avec elles, l’impression est presque onirique, comme si elles sortaient d’un monde de fantaisie, moins réelles que les originaux en marbre du mont Pentélique, bien qu’eux aussi, à l’origine, fussent colorés.

À Utrecht, aux Pays-Bas, une métamorphose significative a lieu : les grands magasins Winkel van Sinkel accueillent leurs clients depuis 1839 avec de monumentales cariatides de fonte, figées et hiératiques.

Dans le domaine des arts mineurs, les fontaines Wallace de Paris transforment les cariatides en figures joyeuses qui veillent sur les passants venus étancher leur soif.

Modernismes : de sirènes à paysannes

L’Art nouveau à Nancy (Maison Vallin, 1894) tord les cariatides en formes végétales. À la Gare de Lyon (1901), l’architecte Marius Toudoire les transforme en sirènes. L’Art déco parisien (Avenue Henri-Martin no 90, 1927) les géométrise, et le Monument au Héros Inconnu (1938), à Belgrade, œuvre d’Ivan Meštrović, les érige en symboles pan-yougoslaves représentant tous les peuples.

À Bucarest, capitale de la Roumanie, les cariatides folkloriques du Parc Herăstrău (1939) portent des costumes paysans roumains.

Postmodernisme : clins d’œil et parodies

À la fin du XXe siècle, les cariatides se libèrent totalement du modèle hellénique : à Guyancourt (1992), en France, l’architecte Manuel Núñez Yanowsky leur donne la forme de la Vénus de Milo, mutilées et uniformes, soutenant sans effort apparent l’immeuble du 14 Rue Frank Lloyd Wright. En revanche, la Cour suprême de Pologne (1999) les réinvente comme figures presque abstraites.

Enfin, à Nogales, au Mexique, des cariatides anonymes et populaires démontrent que le motif des dames de pierre, soutien du monde humain et divin, a fait le tour du monde dans un parcours de démocratisation complète.

Sources: Wikipedia, Museo del Louvre, Palacio de Versalles, Museo de la Acrópolis, Minneapolis Art Institute, Neues Museum, Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiale.