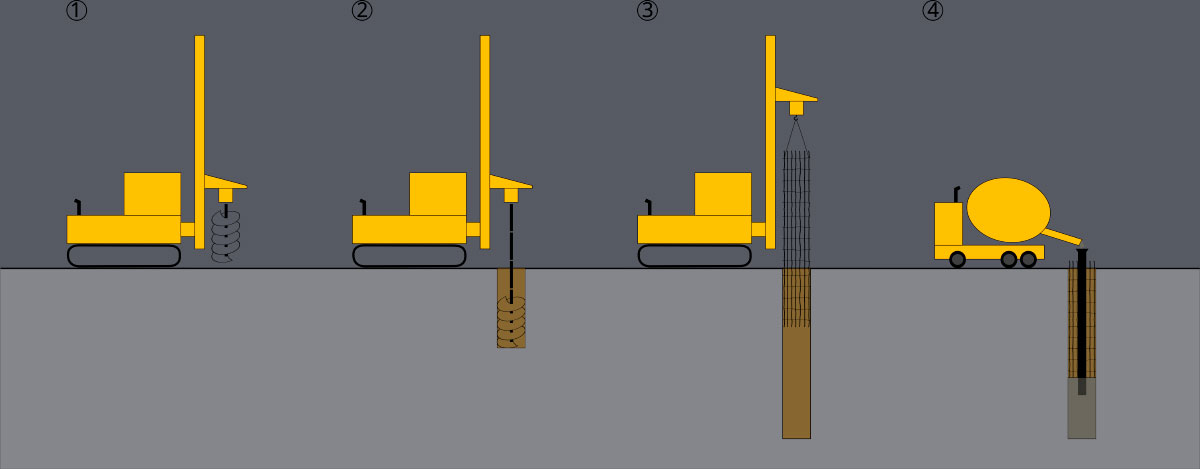

Même si un calcul structurel est impeccable, si la structure repose sur un sol défaillant, incapable de supporter ses charges, ou sur des fondations qui ignorent cette réalité, le résultat sera un échec, voire une catastrophe. Dans de tels cas, ce sont précisément les fondations profondes qui constituent la réponse adéquate en matière d’ingénierie. En effet, ces fondations transfèrent les charges de la structure vers des couches de sol plus stables, même si elles se trouvent à de grandes profondeurs.

Ces fondations profondes sont utilisées aussi bien dans les nouvelles constructions que pour les bâtiments existants, bien que dans ce dernier cas on ait généralement recours à des micropieux, c’est-à-dire des pieux de petit diamètre afin de minimiser l’impact sur la structure déjà construite. Ils sont souvent fabriqués avec des matériaux comme l’acier, ce qui augmente la capacité portante, mais également les coûts. Cela dit, quelle que soit leur configuration, les fondations profondes ne doivent pas être utilisées de manière systématique, car si elles sont les plus sûres, elles sont aussi les plus coûteuses.

La ville de Mexico constitue un exemple paradigmatique qui aide à comprendre la question. Cette ville a été bâtie sur un ancien lac, avec des sols meubles en cours de subsidence. Là, les constructions anciennes —comme les églises en pierre— reposent directement sur le terrain et s’enfoncent progressivement. En revanche, les bâtiments récents, fondés sur pieux, conservent leurs niveaux, ce qui crée un contraste visible : avec le temps, les structures anciennes se retrouvent en contrebas des structures modernes.

Par Jorge Laguna, chef de la section structures du Département d’Architecture d’Amusement Logic