Ce que l’on appelle le bleu égyptien est considéré comme le premier pigment synthétique de l’histoire. Il s’agit d’un colorant particulier et reconnaissable, à l’aspect plombé et au ton légèrement terne — bien que sa couleur caractéristique oscille entre un bleu clair aux reflets grisâtres et un vert-gris. La preuve la plus ancienne de son utilisation, identifiée par l’égyptologue Lorelei H. Corcoran de la Memphis University, provient d’un bol en albâtre datant de plus de 5 000 ans, découvert à Hierakonpolis et aujourd’hui conservé au Musée des Beaux-Arts de Boston. Outre l’Égypte, on a retrouvé des traces de ce pigment dans tout le Méditerranée orientale, au Proche-Orient et jusqu’aux confins de l’Empire romain.

L’absence de textes égyptiens anciens décrivant la fabrication du bleu égyptien semble indiquer que sa production se transmettait oralement, de maîtres artisans à apprentis, à travers la pratique : dans la décoration des tombes, les peintures murales, les statues, les meubles et autres objets. Ce fut toutefois Vitruve — dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises — qui combla ce vide dans son ouvrage majeur De Architectura, au Ier siècle av. J.-C. Il y décrit un processus où l’on broie du cuivre, du natron et du sable — riche en chaux, élément indispensable —, puis on forme des petites boules avec ce mélange que l’on chauffe dans un four. Le bleu ainsi obtenu remplaçait des pigments coûteux ou rares issus de minéraux précieux, tels que la turquoise ou le lapis-lazuli.

La trace suivante de l’usage du bleu égyptien ne fut découverte qu’il y a cinq ans, lorsque des chercheurs italiens mirent en évidence, dans un résultat qualifié d’« inattendu » — et mystérieux, dirons-nous —, que Raphaël avait utilisé ce pigment dans une fresque de la Villa Farnesina à Rome. Le peintre de la Renaissance a peint cette fresque, intitulée Triomphe de Galatée, en 1512. Peut-être s’est-il inspiré de Vitruve pour reconstituer ce pigment antique. En tout cas, après la chute de l’Empire romain, le bleu égyptien disparut des objets, de l’art et de la décoration — apparemment, l’œuvre de Raphaël faisant figure d’exception —, et, par conséquent, la méthode de sa synthèse tomba dans l’oubli.

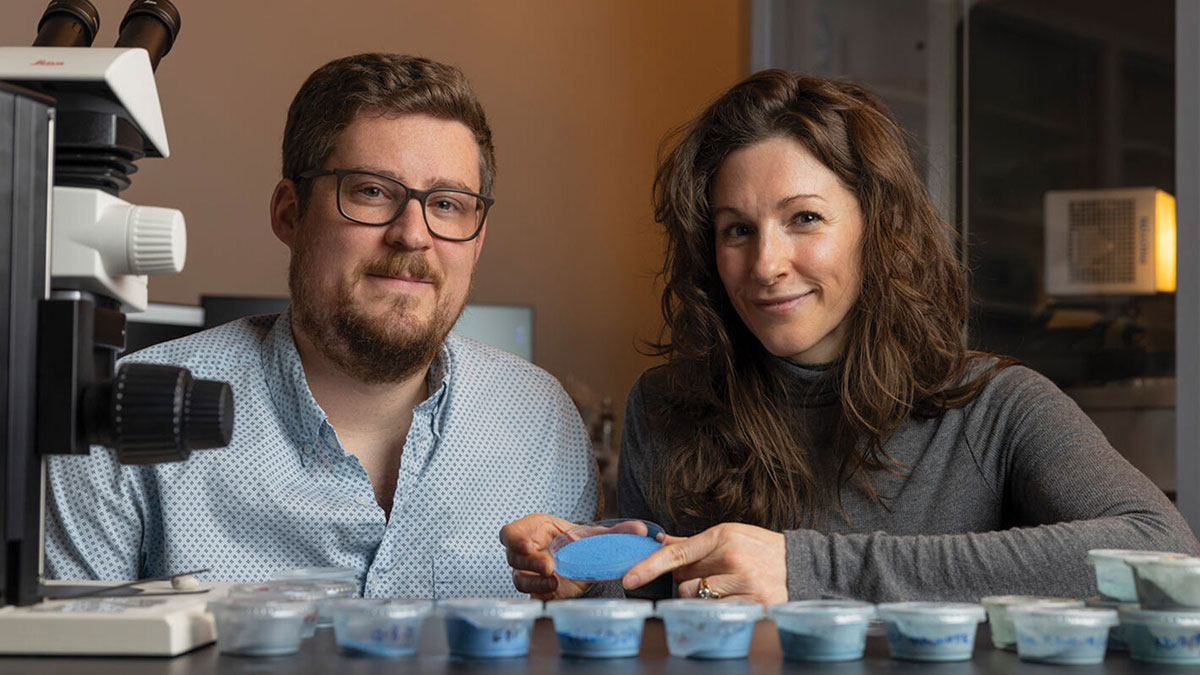

Or, cet oubli séculaire a pris fin en mai dernier (2025), avec la publication dans la revue NPJ Heritage Science de l’article Évaluation de la variabilité du procédé et de la couleur dans les pigments bleus égyptiens anciens et synthétisés, où l’on apprend qu’une équipe de chercheurs est parvenue à reproduire le bleu égyptien à l’aide de techniques modernes. Il s’agit de John S. McCloy, Edward P. Vicenzi, Thomas Lam, Julia Esakoff, Travis A. Olds, Lisa S. Haney, Mostafa Sherif, John Bussey, M. C. Dixon Wilkins et Sam Karcher, affiliés à la School of Mechanical and Materials Engineering (Washington State University), au Carnegie Museum of Natural History et au Museum Conservation Institute de la Smithsonian Institution.

D’après l’étude en question, les chercheurs ont synthétisé 12 variantes de bleu égyptien, en combinant silice, chaux, carbonate de sodium et différentes sources de cuivre. Afin de simuler les conditions accessibles aux artisans de l’époque, ils ont chauffé à 1 000 °C, pendant 1 à 11 heures, des mélanges à concentrations variées. Les pigments obtenus font désormais partie d’une exposition au Carnegie Museum of Natural History, où les visiteurs peuvent admirer le même bleu éclatant qui ornait les objets des pharaons et empereurs, dans un voyage dans le passé à travers la science.

Outre sa valeur historique, le bleu égyptien continue de susciter l’intérêt des scientifiques modernes, en raison de ses propriétés uniques, comme sa luminescence dans le proche infrarouge, utile dans les domaines forensiques ou de sécurité. Mais son plus grand héritage, peut-être, est de démontrer que la technologie ancienne, même si elle semble rudimentaire, recèle une complexité que nous commençons à peine à comprendre.