L’architecture perse est le reflet d’une culture riche qui s’est développée au cours de 5 millénaires d’histoire, depuis les plus anciens vestiges (céramiques et bronzes) datant du 4e au 3e millénaire avant J.-C., lorsque la première forme d’écriture, dérivée selon certaines sources du sumérien, est apparue dans l’ancienne ville de Suse, jusqu’à nos jours. De manière générale, on peut distinguer deux grandes périodes dans l’architecture iranienne, séparées par la conquête musulmane de la Perse au milieu du VIIe siècle. La première période est celle de l’architecture préislamique, à laquelle correspondent les vestiges de Suse, Persépolis et Taq-e Kasra, tandis qu’avec l’invasion arabe, l’architecture perse a pris des caractéristiques islamiques et est devenue un style unique.

L’architecture iranienne préislamique la plus ancienne se trouve sur des sites archéologiques tels que Teppeh Zagheh, Chogha Zanbil, Tappeh Sialk, Shahr-i Sokhta, bien que, étant donné leur âge, les caractéristiques architecturales soient à peine reconnaissables. Dans de nombreux cas, il s’agit de ziggourats, des constructions pyramidales à base rectangulaire, ovale ou carrée, construites en pisé à l’intérieur et en briques cuites à l’extérieur, parfois vitrifiées de différentes couleurs, avec au sommet un temple, probablement de culte zoroastrien, auquel on accède par de longs escaliers.

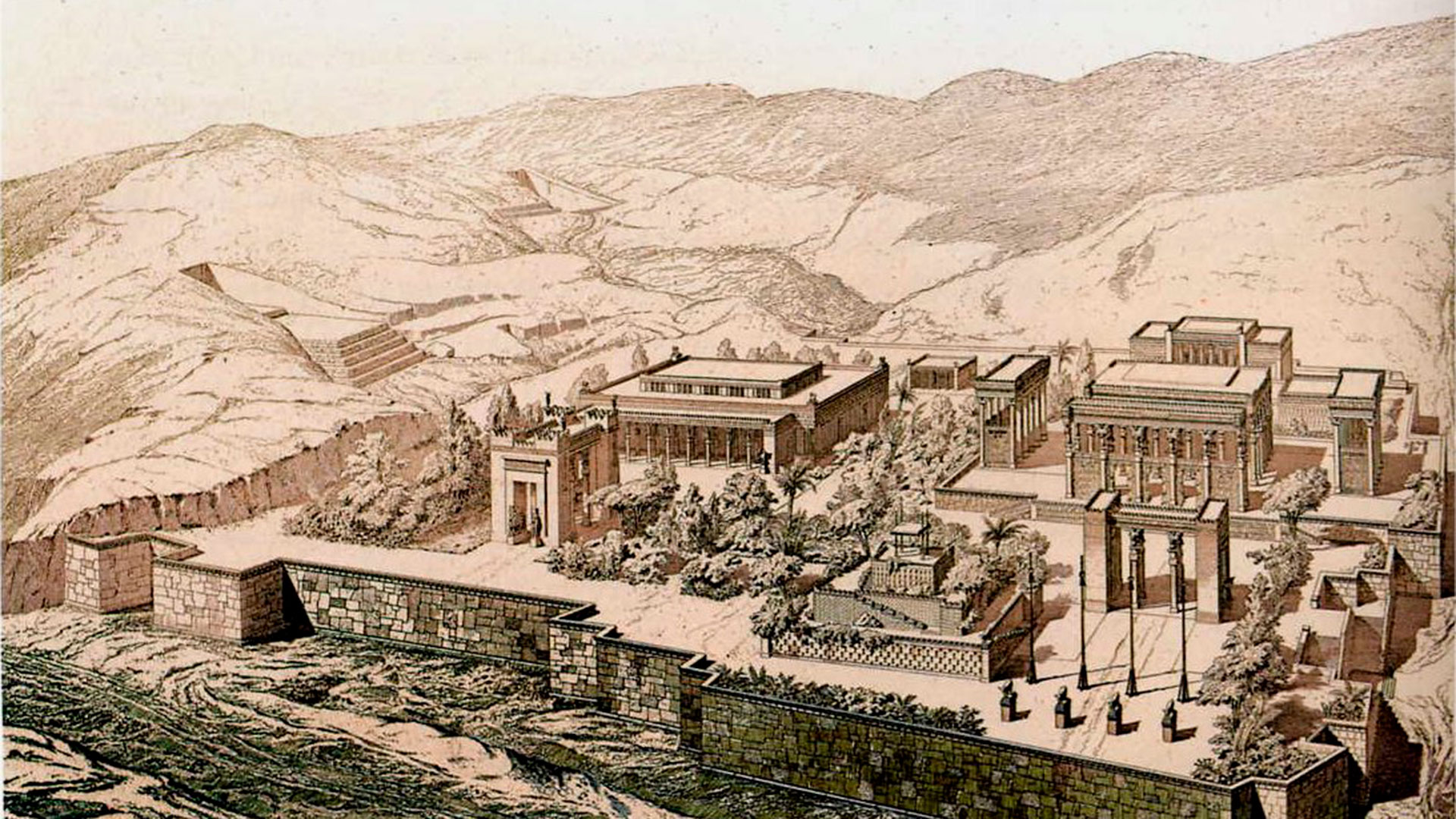

Toutefois, les vestiges de l’architecture iranienne à partir de l’empire achéménide (milieu du VIe siècle avant J.-C.) sont plus complets. Ici, l’architecture iranienne est clairement influencée par l’architecture mésopotamienne, grecque et égyptienne. Le nouveau style favorise la construction d’ensembles monumentaux tels que des palais et des salles d’audience avec des colonnes, des escaliers doubles et des terrasses, des murs porteurs, des arcs et des voûtes, bien qu’ils soient également construits avec des poutres et des piliers. Cette architecture est visible, par exemple, dans le palais de Cyrus à Pasargade ou dans les vestiges de la ville de Persépolis. Plus tard, les Parthes et les Sassanides ont perpétué ce style monumental dans leurs palais avec d’immenses statues, des têtes d’animaux sculptées et des bas-reliefs sculptés. Les Sassanides ont également introduit les décorations en stuc et en mosaïque qui sont typiques des bâtiments persans. C’était une architecture inspirée par le pouvoir impérial, plus civile et païenne que religieuse, grandiose et monumentale. Citons par exemple les tombes des grands rois achéménides Darius I, Xerxès I, Artaxerxès I et Darius II (dans les trois derniers cas attribuées) à la nécropole de Naqsh I-Rustam.

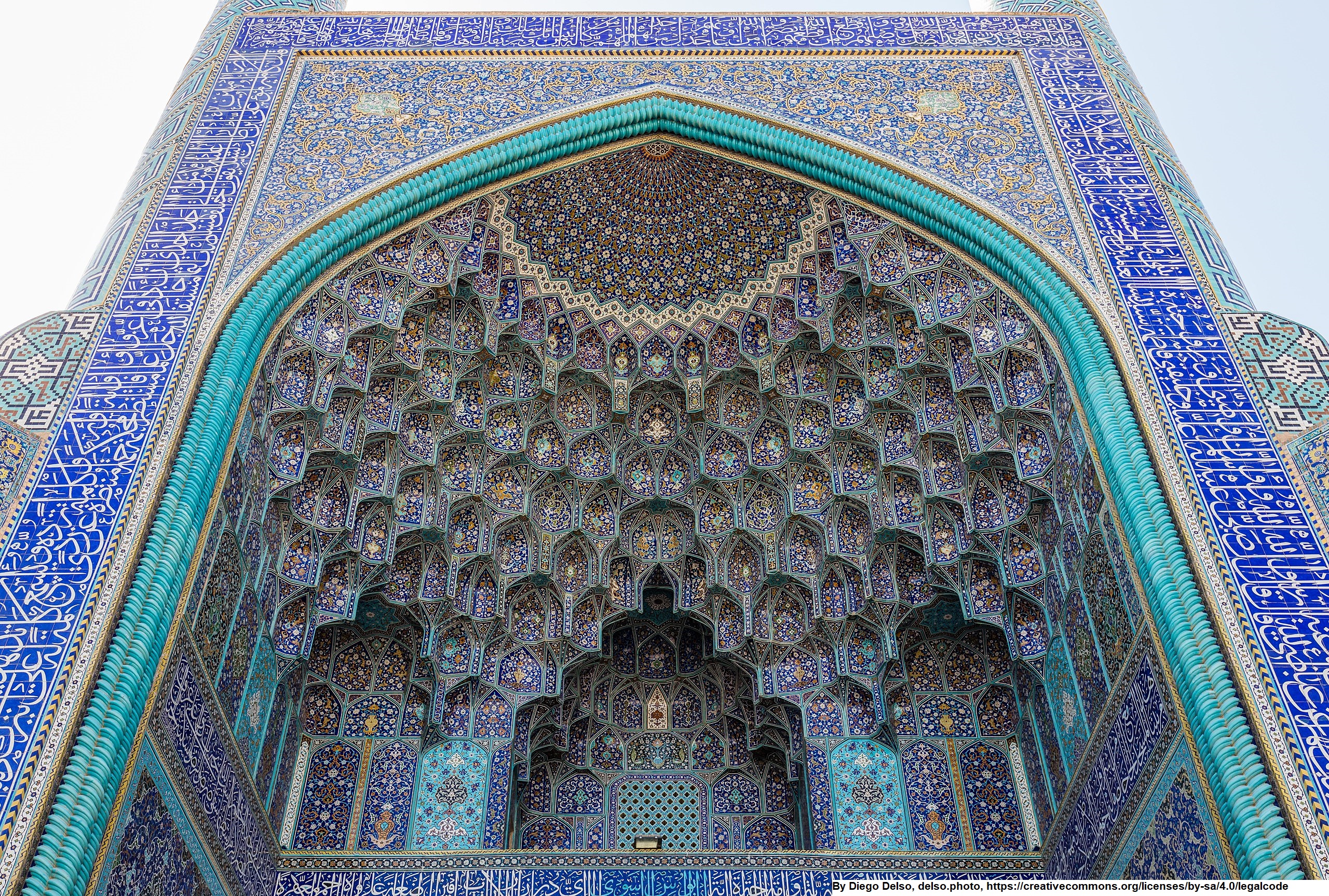

Avec la conquête islamique au 7ème siècle, l’architecture devient religieuse et se raffine. Comme on le voit dans les mosquées d’Iran, cette architecture fait appel à des coupoles monumentales, des muqarnas et des iwans (grands porches sous un arc ou un espace voûté, dont un côté s’ouvre sur une cour). Les stucs délicats, les miroirs, les mosaïques en céramique, les vitraux et la calligraphie sont des éléments décoratifs largement utilisés dans le style islamique iranien. Mais au-delà de leur fonction ornementale, ces éléments représentent un symbole du divin. Les mosquées iraniennes sont riches en formes pures telles que des cercles et des carrés, superposés et entrelacés dans des motifs géométriques complexes. Ces formes pures sont une représentation de la perfection et donc du ciel et du divin.

Nous ne pouvons passer sous silence les jardins persans, qui constituent un élément important de l’architecture iranienne. Neuf d’entre eux sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Leur influence s’étend aux jardins du monde entier. Leur but est à la fois esthétique et spirituel, car ils représentent le ciel et la terre qui l’entourent. L’eau est un élément fondamental de l’aménagement des jardins persans, distribuée dans des canaux qui les divisent en quatre parties, reliées par un bassin central.

Enfin, nous devons évoquer un élément très particulier de l’architecture traditionnelle iranienne. Il s’agit des qanats, également connus sous le nom de tours à vent, cheminées à vent ou tours éoliennes. Il s’agit d’un ancien système de refroidissement passif, utilisant des tours à sommet ouvert qui dépassent des toits des maisons et des bâtiments. Ils permettent de ventiler les pièces et d’atténuer ainsi les importantes variations de température entre le jour et la nuit à l’intérieur des bâtiments. Enfin, l’art remarquable du carrelage et de la céramique est un élément indissociable de l’architecture iranienne. Il a connu un essor considérable pendant la période islamique et est largement utilisé dans l’ornementation des dômes des mosquées et des plafonds voûtés des palais et des bâtiments importants.